二战日本女子挺身队每天服侍百人,每次2日元,她们的结局如何?

1945年8月的某个深夜,朝鲜半岛一座偏僻山村的角落里,一个瘦骨嶙峋的身影正蜷缩在草垛后面瑟瑟发抖。她叫金顺德,刚满十九岁,却已经历了人间炼狱。三天前,她趁日军看守换防的间隙,从那个被称为"慰安所"的地方拼死逃出。此刻,她浑身是伤,下身还在不停地流血,但她不敢发出一丝声响。远处,日本投降的消息还没有传到这个闭塞的村庄,她不知道噩梦是否真的结束了。

这个夜晚,像金顺德一样躲藏在暗处的女子,遍布整个东亚。她们有一个共同的名字——"慰安妇"。而其中来自日本本土、以"爱国"之名被征召的那群女子,则被冠以一个听起来更加冠冕堂皇的称呼:女子挺身队。

一切要从1943年说起。那一年,太平洋战争进入白热化阶段,日本军方发现前线士兵的士气日渐低落。为了"安抚"这些远离家乡、在异国他乡作战的士兵,日本政府决定扩大"慰安妇"的征召规模。1944年8月,一纸名为"女子挺身勤劳令"的政令正式颁布,它以国家法令的形式,将强征女性充当性奴隶的行为合法化。

根据后来的历史研究,整个二战期间,被迫沦为慰安妇的女性总数在二十万到四十万之间。她们主要来自中国、朝鲜、日本,也有来自菲律宾、印度尼西亚、荷兰等国的女性。其中,被日本本土征召的女子被称为"女子挺身队员"。与被掳掠的外国女性不同,这些日本女子中有相当一部分是被"招募"的——当然,这种招募往往伴随着欺骗和胁迫。

当时的日本政府在各大报纸上刊登广告,内容大致是这样的:"招募新女性——涉外俱乐部女性事务员,包吃住服装,高收入,限十八至二十五岁女性。"很多家境贫寒的年轻女子看到这则广告,以为找到了一份体面的工作。她们中的一些人甚至认为自己是在为国效力,是光荣的"帝国女性"。

十七岁的山田美子就是其中之一。她来自九州一个贫困的渔村,父亲在一次海难中丧生,留下母亲和四个年幼的弟妹。为了养活这个破碎的家庭,美子报名参加了"女子挺身队"。临行前,她还专门买了一条新裙子,以为自己即将开始一段崭新的人生。

但是现实很快将她的幻想击得粉碎,被送上闷热拥挤的运兵船后,美子和其他几十名女子被告知,她们真正的"工作"是什么。有人嚎啕大哭,有人歇斯底里地尖叫,也有人选择了沉默。美子属于沉默的那一类。她咬紧牙关,在心里对自己说:为了家人,我必须活下去。

到达南太平洋某岛屿的日军据点后,美子被分配到一间不足六平米的小木屋里。从第一天起,她就必须接待大量的日军士兵。根据当时日军的"规定",士兵只需支付两日元——大约相当于半包香烟的价钱——就可以得到十五分钟的"服务"。而美子这样的"挺身队员",每天要接待的士兵数量常常超过五十人,最多的时候甚至达到近百人。

像美子这样的"挺身队员",命运往往比被掳掠的外国女性更加悲惨。因为她们被视为"自愿"参加的,所以不仅要承受肉体上的摧残,还要背负沉重的道德负罪感。在那个年代的日本社会,女性的贞操被看得比生命还重要。一旦"失身",无论出于什么原因,都将被视为"不洁"之人,被社会所唾弃。

战争进行到1945年,日本已经呈现出明显的败相。然而对于那些慰安妇来说,噩梦远没有结束。事实上,最黑暗的时刻才刚刚开始。

随着日军在各个战场节节败退,军方开始系统性地销毁证据——包括那些活着的"证据"。在中国、东南亚乃至太平洋岛屿的各个战场上,大量慰安妇被日军集体屠杀。有的被枪杀,有的被刺刀捅死,有的被活活烧死。日军不能让这些女人活着回去,成为他们罪行的见证者。

美子所在的据点也没能幸免。1945年7月的一个夜晚,据点的指挥官召集所有"挺身队员"开会,美其名曰"商讨撤退事宜"。然而,当美子看到会场外那些荷枪实弹的士兵时,她立刻明白了事情的真相。那一刻,一种从未有过的求生本能占据了她的全身。趁着夜色和混乱,她悄悄溜出了会场,躲进了附近的丛林里。

那一夜,她听到了枪声,听到了惨叫声,听到了哭喊声。然后,一切归于寂静。

美子在丛林里躲了整整三天。当她终于鼓起勇气返回据点时,发现那里已经变成了一片焦土。她的"姐妹们"——那些和她一起被骗来、一起受苦受难的女子——全都消失了。后来她才知道,她是那个据点唯一的幸存者。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。战争结束了,但对于那些侥幸活下来的慰安妇来说,另一种形式的苦难才刚刚开始。

美子费尽千辛万苦回到了日本,回到了她日思夜想的家乡。然而等待她的不是亲人的拥抱,而是冰冷的目光和无尽的羞辱。母亲不敢认她,弟妹躲着她走,邻居在背后指指点点。在那个年代的日本社会,"慰安妇"三个字就等同于"妓女",是最肮脏最下贱的存在。没有人愿意承认这些女子是受害者,她们被视为"国家的耻辱"。

美子尝试过重新开始。她换了一个名字,搬到了一个没人认识她的城市,找了一份工厂的工作。她甚至遇到了一个愿意娶她的男人。然而,新婚之夜,当丈夫发现她身上那些可怕的伤疤和旧伤时,一切都结束了。丈夫没有打她,也没有骂她,只是用一种无法形容的眼神看着她,然后默默地离开了。

从那以后,美子再也没有尝试过婚姻。她独自生活,独自衰老,将那段不堪回首的往事深埋心底。七十多年来,她从未对任何人提起过自己的过去。直到2010年,九十二岁高龄的她才第一次接受了历史研究者的访谈。在那次访谈中,她说了一句让所有在场者泪流满面的话:"这辈子,我等的不是钱,是一句道歉。"

两年后,美子在一家养老院孤独地离世。她等待的那句道歉,至死也没有等到。

根据上海师范大学中国"慰安妇"问题研究中心的调查,仅在中国大陆,就确认了三百五十九名慰安妇制度受害幸存者。而截至2025年初,中国大陆登记在册的幸存者只剩下七人。韩国的情况同样令人心碎。1990年代,韩国登记在册的慰安妇幸存者有两百多人,而到了2021年,这个数字已经锐减到十几人。

这些幸存者的晚年生活,大多凄凉而孤独。由于遭受的身心摧残,她们中的绝大多数人失去了生育能力,终身未婚或婚姻不幸。即使侥幸结婚生子的,也往往因为那段经历而遭受丈夫和婆家的歧视。更令人痛心的是,由于儒家文化对女性贞操的苛刻要求,很多幸存者一辈子都不敢说出真相,独自承受着羞耻和痛苦。

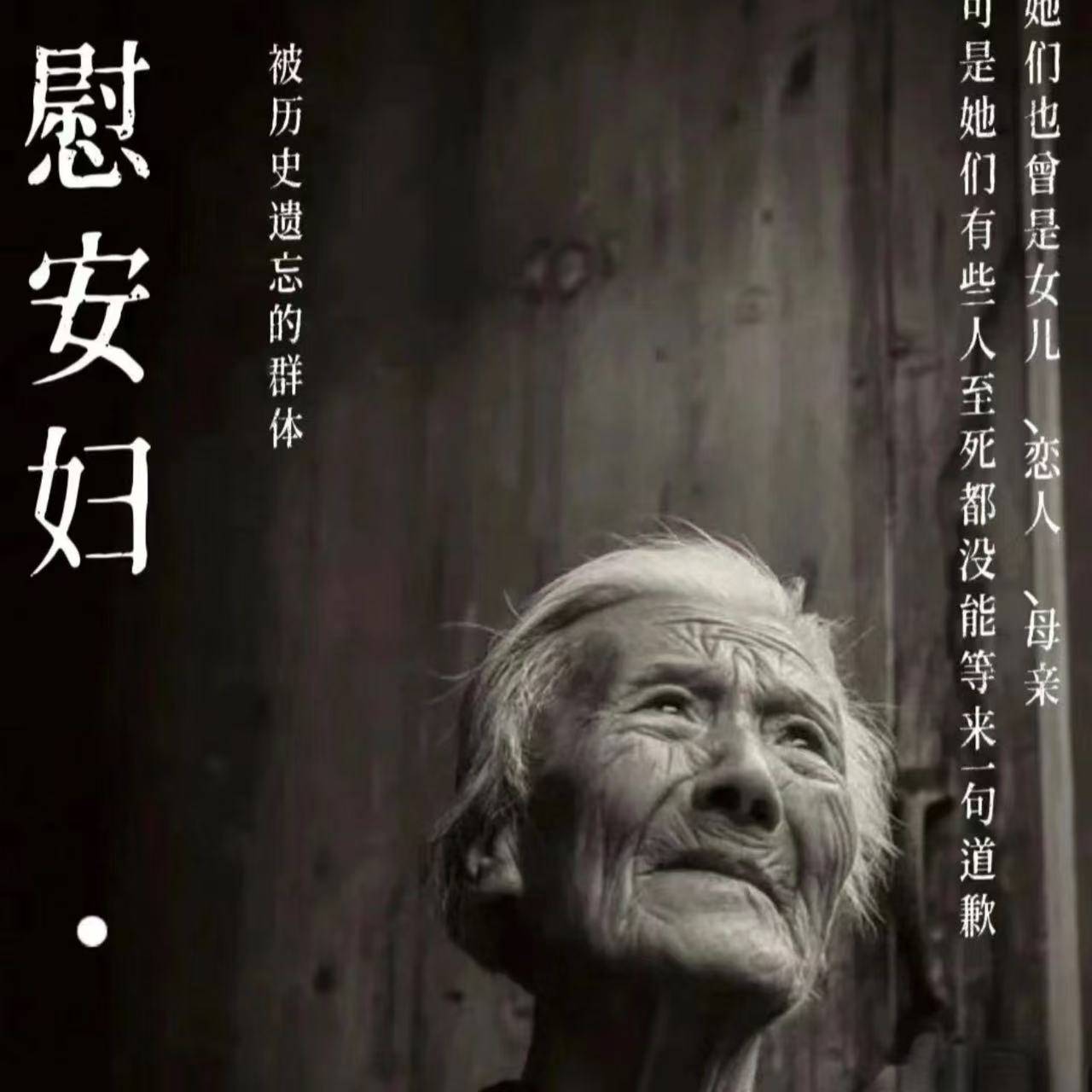

七十多年过去了,世界各地的慰安妇幸存者正在一个接一个地离去。那些曾经年轻的面庞已经布满皱纹,那些曾经灵动的眼睛已经失去光彩。她们中的很多人,临终前说的最后一句话都是:"我还在等日本政府的道歉。"

可是日本政府至今没有给出一个真正的道歉,尽管1993年时任日本内阁官房长官河野洋平发表了承认日军强征慰安妇的"河野谈话",但此后日本政府中的一些官员却不断否认历史,甚至试图修改教科书中关于慰安妇的内容。2007年,时任日本首相安倍晋三公然声称,日军"强迫亚洲妇女充当慰安妇"之说"缺乏证据"。这样的言论,无异于在幸存者的伤口上撒盐。

2012年,美国国务卿希拉里·克林顿指示美国所有文件和声明禁用"慰安妇"一词,改为"被强迫的性奴"。联合国也早在1996年就将慰安妇制度认定为"性奴隶制度"。在国际社会的压力下,世界各地开始竖立起一座又一座慰安妇纪念碑和少女像,提醒人们不要忘记这段历史。

在东京,有一座不起眼的"女性战争与和平资料馆",专门记录和展示慰安妇的历史。资料馆的馆长池田惠理子说过这样一段话:"战后日本社会一直有一股势力主张忘却或者隐瞒慰安妇问题,受害者鼓起勇气挺身而出,但是否定她们的势力却占据了上风。这种严重侵害女性权利的行为不被报道,却被隐瞒,这是绝对不能允许的。"

如今,那些曾经被称为"女子挺身队"的日本女性,几乎已经全部离世。她们中的绝大多数人,一辈子都没有说出过自己的经历。她们选择沉默,不是因为不想说,而是因为说出来需要太大的勇气。在一个将女性贞操视为最高美德的社会里,承认自己曾是"慰安妇",意味着要承受怎样的白眼和唾弃?

历史不应该被遗忘。那些在战争中受苦受难的女性,不应该被遗忘。她们不是"妓女",不是"自愿者",她们是战争暴行的受害者,是人类文明史上最黑暗一页的见证者。

2017年,中国导演郭柯拍摄的纪录片《二十二》在全国上映。这部纪录片记录了当时仍在世的二十二位中国慰安妇幸存者的生活。影片没有任何煽情的音乐和旁白,只是静静地呈现这些老人们的日常:她们种菜、养鸡、晒太阳、和邻居聊天。看上去,她们和普通的农村老人没有什么两样。但如果你仔细看她们的眼睛,你会看到那里面有一种无法言说的东西——那是七十多年的沉默,七十多年的隐忍,七十多年的等待。

影片上映时,片中的二十二位老人已经有八位离世。等到影片下映时,又有几位老人永远地闭上了眼睛。如今,《二十二》中拍摄的老人已经全部去世。

上海师范大学教授苏智良从事慰安妇研究近三十年,他说过这样一段话:"尽管侵华日军暴行过去了七十多年,但我国的慰安妇幸存者还在,日本政府还没有认罪,所以这段历史并没有真正结束。她们经历那么多痛苦依然选择向上生活,这也是我们每个人需要学习的。"

是的,她们选择了向上生活。尽管遭受了非人的摧残,尽管一辈子背负着不该属于她们的羞耻,她们依然选择了活下去,选择了面对每一个新的日出。这种生命的韧性,这种在黑暗中依然向往光明的勇气,难道不值得我们每一个人敬佩吗?

当我写下这些文字的时候,中国大陆登记在册的慰安妇幸存者只剩下七人。她们的平均年龄已经超过九十五岁。也许在不久的将来,最后一位幸存者也会离开这个世界。届时,关于那段历史的活的记忆将彻底消失。

但记忆不应该消失。历史不应该被遗忘。我们每一个人都有责任记住这段历史,记住那些受苦受难的女性,记住战争带给人类的创伤。不是为了仇恨,而是为了让这样的悲剧永远不再重演。